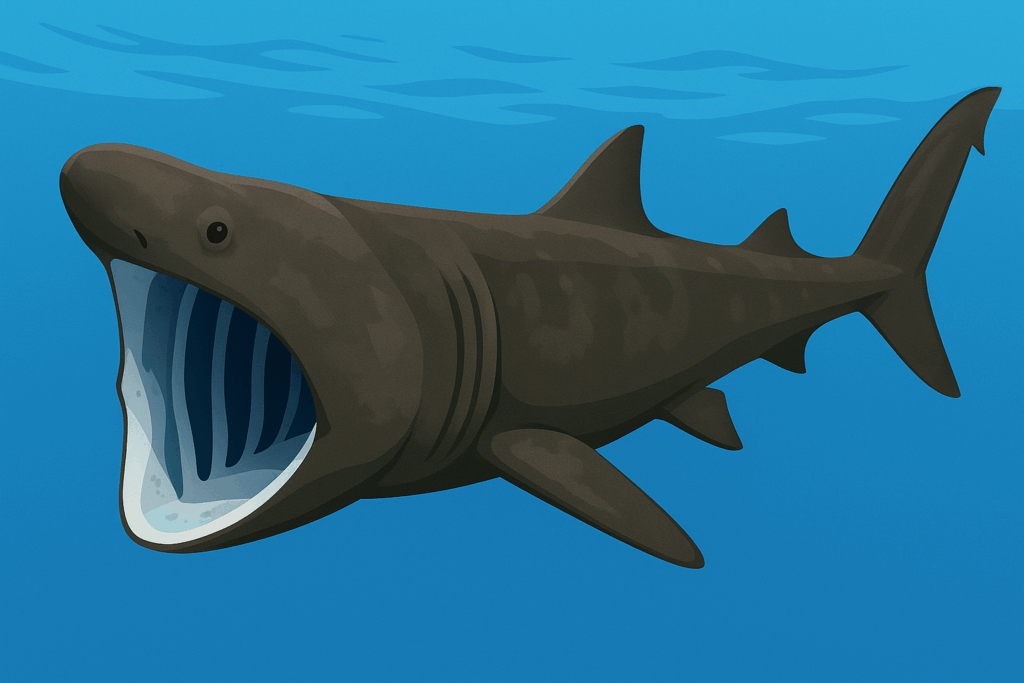

ウバザメ(Basking Shark)図鑑

ジンベエザメに次ぐ巨体を持つ温和な濾過食サメ。巨大な口と長大な鰓で海のプランクトンをこし取る「海のフィルター」。

基本情報

| 和名 | ウバザメ |

|---|---|

| 英名 | Basking Shark |

| 学名 | Cetorhinus maximus |

| 分類 | ネズミザメ目 ウバザメ科 ウバザメ属 |

| 体長 | 7〜13m(平均8〜10m、記録では12m超の個体も報告) |

| 体重 | 3〜7トン |

| 生息域 | 温帯の外洋や沿岸の表層(水深200m以内を主に回遊) |

| 分布 | 北大西洋・北太平洋を中心に温帯域に広く分布。日本近海でも観察例あり。 |

| IUCNレッドリスト | 絶滅危惧(EN) |

| 危険度 | ★☆☆☆☆(1:人に危険性はほぼない) |

形態

ウバザメは、ジンベエザメに次ぐ世界第2位の大きさを誇るサメです。体長の約3分の1にも達する巨大な口と、発達した長大な鰓が特徴。

鰓の内側には濾過器官(鰓耙)が発達し、海水を濾してプランクトンを食べることができます。体色は灰褐色から黒色で、大きな背びれは遠くからでも目立ちます。

尾びれは大きな三日月型で、ゆっくり泳ぎながらも長距離の回遊に適した形状です。

生態

食性

小魚ではなく、主に動物プランクトン(カイアシ類やオキアミなど)を海水ごと取り込み、鰓耙で濾し取って摂食。1時間に数トン規模の海水を処理するとされます。

行動

表層で口を大きく開けながらゆっくり泳ぐ姿が有名。単独行動のほか、状況により数十頭規模の群れを形成することがあります。

回遊

季節や海水温に応じて長距離を移動。夏季はプランクトンが豊富な高緯度海域に出現し、冬季は低緯度へ南下します。

繁殖

胎生。胎内で卵が孵化して成長した仔を産むとされますが、詳細は未解明。出生時の仔ザメは1.5〜2mと推定されています。

人との関わり・危険性

巨体ながら非常に温和で、人を襲うことはほぼありません。ダイバーが接近しても危険性は低く、観光資源としても注目されています。

歴史的には肝油(ビタミンAやスクアレン)目的の乱獲で個体数が激減。現在は多くの国で商業捕獲が禁止され保護対象ですが、混獲や船舶衝突が依然とって主要な脅威です。

トリビア

- ジンベエザメに次ぐ巨体:世界第2位の大きさを持つ魚類で、食性はプランクトンの濾過食。(→ジンベエザメ図鑑はこちら)

- 名前の由来:「姥鮫(うばざめ)」は巨大でのっそりした姿が“老婆”を連想させたことに由来する説があります。

- 観察ポイント:スコットランド西岸、アイルランド、カナダなどでは夏季の観光ツアーが名物。

- 泳ぎ方:大きな背びれを水面に出しながらゆっくり進む姿から “Basking(ひなたぼっこ)” の名が付いたとされます。

まとめ

ウバザメは、巨体と温和さ、そしてプランクトン食というユニークな生態を併せ持つサメです。乱獲の歴史を乗り越え、いまは保護のもとで回復が模索されています。海洋生態系の豊かさを象徴する存在といえるでしょう。

ウバザメの塗り絵

FAQ(よくある質問)

Q1. ウバザメは人を襲いますか?

いいえ。人に対して攻撃性はなく、危険性はほぼありません。

Q2. どのくらい大きくなりますか?

平均8〜10m、最大では12mを超える個体も記録されています。

Q3. 何を食べるのですか?

主に動物プランクトン(オキアミやカイアシ類)を海水ごと取り込み、鰓耙で濾し取って食べます。

Q4. どこで見ることができますか?

北大西洋・北太平洋を中心とした温帯域。夏季はスコットランド西岸やカナダなどで観光ツアーがあります。

Q5. なぜ絶滅危惧種(EN)なのですか?

過去の肝油目的の乱獲で減少し、現在も混獲や船舶衝突が脅威で回復が遅れています。

🦈 管理人の「サメ愛」メモ:息子との会話

ウバザメの写真を初めて息子に見せた時、「なにこの口!?あご外れてるの!?」と大騒ぎしていました(笑)。

あまりのインパクトに「今すぐ水族館に見に行きたい!」とせがまれたのですが、残念ながらウバザメはプランクトンを食べるための巨大な体と、広い海を泳ぎ続ける生態のため、世界中のどの水族館でも飼育されていないんです。

「えー、見れないの?」とガッカリしていましたが、会えないからこそ「海にはこんなすごいヤツがいるんだ」というロマンを感じてくれたようです。 せめて動いている姿だけでも…と思い、迫力ある映像を探してきました。この口が開く瞬間、大人でも圧倒されます。

動画引用:YouTube