ヘリコプリオン(Helicoprion)図鑑

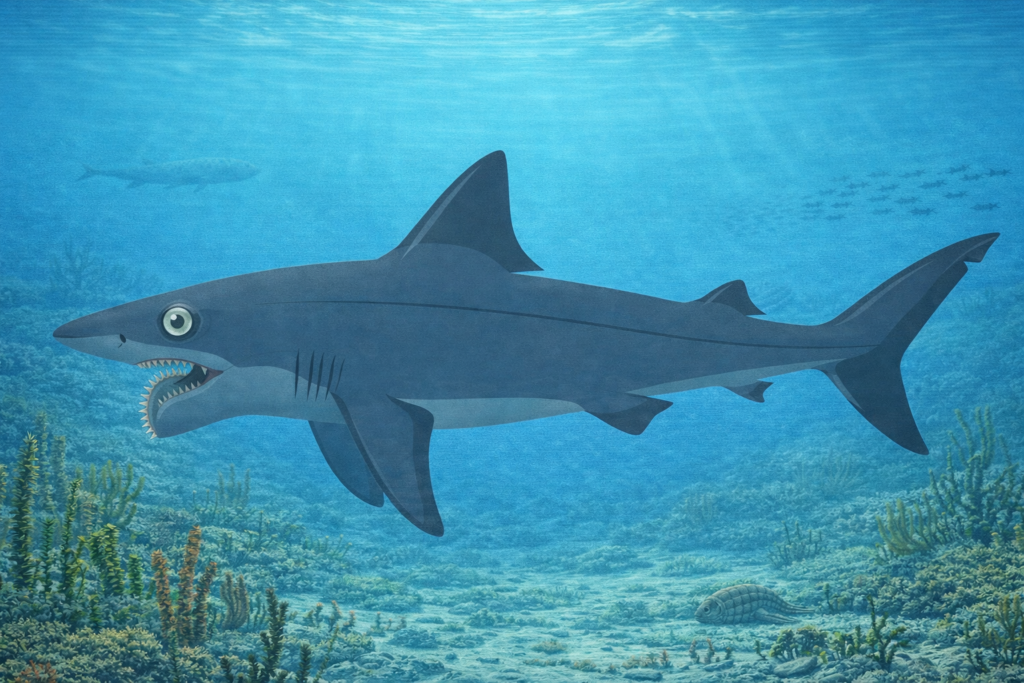

下あごに「螺旋状に巻いた歯」を持つ古代のサメ型軟骨魚類。歯の機能が長らく謎とされてきた、古生代の象徴的な生物です。

基本情報

| 和名 | ヘリコプリオン(通称:歯の渦巻きザメ) |

|---|---|

| 英名 | Helicoprion |

| 学名 | Helicoprion sp. |

| 分類 | エウゲネオドゥス目 アガシゾドゥス科 ヘリコプリオン属(※サメよりギンザメに近い全頭類) |

| 推定体長 | 平均 3〜4m(最大 約7.9m とする推定もあり) |

| 生息時代 | 古生代ペルム紀前期〜三畳紀初期(約2億9000万年〜2億5000万年前) |

| 生息域 | 古代の浅海域・外洋 |

| 危険度 | —(絶滅種) |

形態

現生サメに近い流線型と推定されますが、最大の特徴は下あご先端の巨大な「歯の渦巻き(トースクスワール)」です。

- 歯の構造:古い歯が脱落せず、内側へ押し込まれて堆積し、螺旋化した結果と考えられます。

- 機能:長らく謎でしたが、近年の研究では下顎の先端に縦に収まっており、殻を持つ頭足類(アンモナイト等)の切断・破砕に用いられたとする説が有力です。

生態

食性

海洋食物連鎖の上位にいた捕食者と推測されます。螺旋歯列の形態から、硬い殻をもつ生物の捕食に適応していた可能性が指摘されています。

捕食方法

近年の復元では、渦巻き状の歯は下顎の関節付近に格納され、顎を大きく開いてノコギリのように噛み込み、獲物を切り裂いたとも考えられます。

行動

最大 7m 級の個体も想定される大型捕食者です。軟骨魚類ゆえ骨格の保存は限られますが、特異な歯列から高度に特殊化したニッチ(生態的地位)に適応していたことが示唆されます。

トリビア

- 誤認の歴史:発見当初は、この奇妙な螺旋歯が「背びれの棘」や「ウミヘビの骨」、あるいは「上顎の飾り」などと誤認され、後に下顎の一部と判明して大きな話題になりました。

- 分類の真実:見た目はサメに似ていますが、分類学的にはサメ(板鰓類)よりも、ギンザメに近い「全頭類」の仲間とされています。

まとめ

ヘリコプリオンは、古代サメ系統の驚異的な適応進化を象徴する存在です。「歯の渦巻き」は、環境に応じてユニークな形態が選ばれ続けたことを物語ります。絶滅した今も、その奇妙な姿は古生物ファンを魅了し続けています。

関連

FAQ(よくある質問)

「歯の渦巻き」はどこにあった?

近年の研究では、下顎の先端(関節付近)に縦に収まっており、開口時に機能したと考えられています。

何を食べていた?

アンモナイトなどの殻を持つ頭足類など、硬い外殻をもつ生物を切断・破砕していた可能性が指摘されています。

どれくらい大きかった?

平均 3〜4m、最大で約7.9mとする推定もあります(標本や復元モデルにより差があります)。

繁殖様式は?

化石から断定は困難ですが、軟骨魚類であるため体内受精だった可能性が高いと考えられます。