クラドセラケ図鑑:ウロコがない?口が正面?デボン紀の「最古のサメ」の特徴

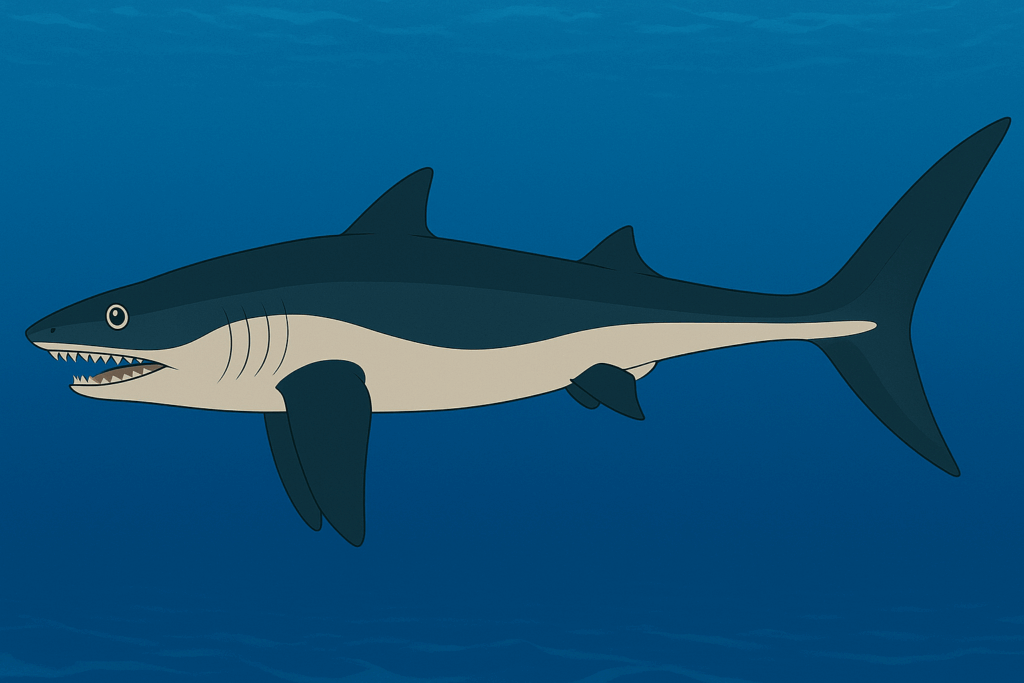

約3億8000万年前(古生代デボン紀)に生息した、化石記録から知られる最も古い板鰓類(ばんさいるい)の代表的な古代サメ。現代のサメの祖先の一つと考えられており、その体には「ウロコがない」「口が正面にある」といった原始的な特徴が色濃く残っています。古代サメ図鑑を構成する上で欠かせないこのサメの生態を詳しく解説します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 和名 | クラドセラケ |

| 英名 | Cladoselache |

| 学名 | Cladoselache sp. |

| 分類 | 軟骨魚綱 クラドセラケ目 クラドセラケ科 |

| 推定体長 | 平均 1.0〜1.8m(最大 約2.0m 前後) |

| 生息時代 | 古生代デボン紀後期(約3億8000万年前) |

| 生息域 | 古代の浅海域・外洋 |

| 分類上の位置づけ | 最も原始的なサメ類の一つ |

| 特徴 | 皮膚にウロコがない、口が体の先端にある |

| 近い特徴のサメ | ヘリコプリオン(古代サメ・螺旋歯列) |

形態:現代種との違い

クラドセラケは現生のサメと比較して非常に原始的な特徴を持っていますが、その体型はすでに完成された流線型をしていました。

- 口の位置(端位):現代のサメは口が頭の下側(腹側)にありますが、クラドセラケの口は顔の正面(体の末端)についていました。これは獲物を背後から追いかけて捕らえるのに適していたと考えられます。

- ウロコがない:サメ肌特有のザラザラした「皮歯(ひし)」が、ヒレの縁や目の周りなどを除いて全身にほとんどなく、皮膚が裸出していたと考えられています。これにより水の抵抗を極限まで減らし、高速遊泳を可能にしていました。

- 背びれと棘:背びれは二基あり、それぞれの背びれの前に太い棘状の構造を持っていたとされます。これは身を守るための防御手段だった可能性があります。

- 歯と顎:名前の由来でもある「分岐した歯」は鋭い三尖の形状をしており、獲物の肉を切り裂くのではなく、突き刺して逃さない構造でした。また、現生サメに見られる鼻孔と口を結ぶ溝や、歯が埋没した骨と接続するような複雑な構造はまだ持っていませんでした。

- 尾びれ:上下対称に近い三日月型をしており、これはホホジロザメやアオザメなどの高速遊泳種に通じる特徴です。

生態・食性

保存状態の良い化石から、その生態が詳細に判明しています。 体つきから、比較的高速で遊泳する捕食者であったと推定され、食性は当時の海にいた初期の硬骨魚類や甲殻類、無顎類(コンコドント動物)など。

特筆すべきは、化石の胃の内容物から、獲物を尾の方から丸呑みしていた証拠が見つかっていることです。顎の構造上、現代のサメのように獲物を噛みちぎることは苦手だったため、高速で突進して丸ごと飲み込んでいたと考えられます。 主に外洋性で、水深の浅い層を活発に泳ぎ回っていた海のハンターでした。

行動

脊椎骨が軟骨であるため化石に残りにくいのがサメの特徴ですが、クラドセラケは例外的に軟組織の痕跡が残っています。尾びれの形状と筋肉の付き方から、今日の外洋性サメに近い、俊敏で無駄のない捕食行動を取っていたと推測されています。

繁殖

卵胎生か卵生かの直接的な証拠は不明ですが、腹ビレの一部に現生サメの交接器(クラスパー)の原型と思われる構造が見られるという研究もあり、体内受精を行っていたことは確実視されています。これにより、他の魚類よりも生存率の高い繁殖戦略をとっていた可能性があります。

トリビア

- 奇跡の化石:アメリカ・オハイオ州のクリーブランド頁岩(Cleveland Shale)からは、骨格だけでなく、筋肉繊維や腎臓などの内臓、食べた獲物の形まで残った全身骨格が発見されることがあります。サメの化石としては極めて稀少で貴重な例です。

- 成功した捕食者:硬骨魚類が大繁栄する以前のデボン紀の海において、スピードと強力な顎を武器に最も成功した捕食者の一つとして君臨していました。

まとめ

クラドセラケは、現生サメの祖形を知る上で非常に重要な古代サメです。ウロコがなく口が正面にあるという原始的特徴を残しつつも、すでに高速遊泳に適した体を完成させていました。サメという種が4億年近くもの間、海洋生態系の上位捕食者として君臨し続けてきた歴史の「原点」がここにあります。

FAQ(よくある質問)

クラドセラケはいつの時代のサメ?

古生代デボン紀後期、約3億8000万年前に生息していたとされます。

どのくらいの大きさ?

推定体長は平均 1.0〜1.8m、最大で約2m前後と考えられています(化石標本に基づく推定)。

現代のサメとの一番の違いは?

「口が顔の正面にあること」と「全身のウロコ(皮歯)がほとんどないこと」です。現代のサメは口が下側にあり、全身がザラザラした皮歯で覆われています。

どんな歯やあごの特徴がある?

鋭い三尖の歯が並び、獲物を捕捉に適していました。現生サメに見られる一部の骨格連結や溝構造は持たなかったとされます。

どこで化石が見つかっている?

アメリカ・オハイオ州のクリーブランド頁岩などで全身骨格が見つかることがあり、保存状態の良い標本が知られています。