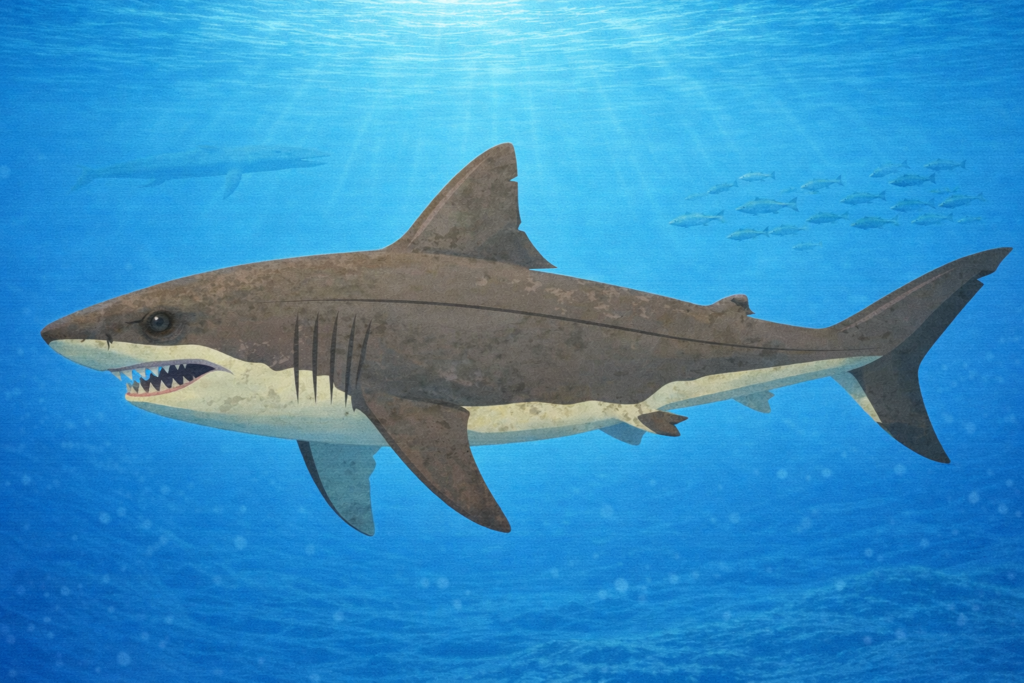

クレトキシリナ図鑑:モササウルスも捕食?全長7mの生態とメガロドンとの違い

白亜紀の海を支配し、モササウルスさえ捕食した最強のサメ。通称「中生代のホホジロザメ」ことクレトキシリナの大きさ(全長7m級)、生態、メガロドンとの違いをサメ図鑑が解説。

基本情報

| 和名 | クレトキシリナ |

|---|---|

| 英名 | Cretoxyrhina |

| 学名 | Cretoxyrhina mantelli |

| 分類 | ネズミザメ目 クレトキシリナ科 クレトキシリナ属 |

| 体長 | 推定 6〜7m |

| 体重 | 推定 1〜2t |

| 生息域 | 白亜紀(約1億〜8000万年前)の外洋 |

| 分布 | 北米・欧州を中心とした白亜紀の海成層から化石が発見されている |

| 危険度 | ★★★★★(5:史上の海における最上位捕食者のひとつ) |

形態

クレトキシリナは、現生のネズミザメ科に近縁とされる大型サメです。

- 体型は流線形で筋肉質、高速遊泳に適した姿をしていました。

- 歯は大きく鋭利で、両縁に細かい鋸歯(セレーション)があり、獲物の肉を効率的に切り裂くことができました。

- 推定体長6〜7mと、現生のホホジロザメに匹敵する大きさを誇ります。

- 椎骨の化石は保存状態の良いものが多く、筋肉や鰭の構造が復元されています。

生態

捕食者としての地位

白亜紀後期の外洋で活動していたマクロ捕食者(大型捕食者)です。

モササウルスとの激闘

クレトキシリナの最大の特徴は、同時代に生息していた大型海生爬虫類「モササウルス類」や「プレシオサウルス類」さえも捕食対象としていた点です。 実際に、ティロサウルス(モササウルス科)の化石からクレトキシリナによる噛み跡が見つかったり、逆にクレトキシリナの胃の内容物としてモササウルスの骨片が発見されたりしています。 このことから、彼らは一方的な捕食関係ではなく、サイズや状況によって互いに襲い合う、当時の海の覇権を争うライバル関係にあったと考えられています。

行動様式

強力な尾鰭と流線形の体で高速遊泳を行い、素早く獲物を追跡できたと考えられています。

クレトキシリナとメガロドンの違い

「最強のサメ」としてよく比較されるメガロドンですが、両者は生息していた時代が約5000万年以上も離れており、出会うことはありませんでした。

| 項目 | クレトキシリナ | メガロドン |

|---|---|---|

| 時代 | 白亜紀(恐竜時代) | 新生代(哺乳類時代) |

| 全長 | 約 7m | 約 15〜18m |

| 主な獲物 | モササウルス類・大型魚 | 小型〜中型クジラ類 |

人との関わり・危険性

現生していないため直接的な危険はありませんが、もし現代に存在したならば、ホホジロザメをはるかに上回る潜在的な危険をもたらしたと推定されます。

古生物学的には、クレトキシリナは「絶滅した巨大サメ」の代表的存在として研究対象になっており、メガロドンよりも時代が古く、「中生代の海の覇者」と呼ばれています。

トリビア

- 化石の豊富さ:歯や椎骨の化石が多く発見され、古生物学的な研究が進めやすいサメのひとつ。

- 「中生代のホホジロザメ」:形態や食性がホホジロザメに似ていることから、このように呼ばれることがあります。

- 絶滅の理由:白亜紀末期にかけての環境変化や、モササウルス類など他の捕食者との競合が原因と考えられています。

- 文化的影響:恐竜や海生爬虫類とともに、海の巨大捕食者として古生物ファンに人気があります。

まとめ

クレトキシリナは、白亜紀の外洋を支配していた大型サメであり、その存在は「中生代版ホホジロザメ」ともいえるものでした。化石記録からは大型海生爬虫類すら襲う力を持っていたことが示され、当時の生態系において最上位捕食者として君臨していたことがわかります。絶滅した今も、その姿は古代の海洋生態系を理解する上で重要な手がかりとなっています。

FAQ(よくある質問)

Q1. クレトキシリナはどれくらい大きかったのですか?

体長6〜7m、体重は1〜2tと推定され、現代のホホジロザメに匹敵する大きさでした。

Q2. どんな動物を捕食していたのですか?

化石証拠から、モササウルス、プレシオサウルス、大型硬骨魚などを捕食していたと考えられています。

Q3. どの時代に生息していましたか?

白亜紀(約1億〜8000万年前)の外洋に生息していました。

Q4. メガロドンとの違いは?

メガロドンは新生代(約2300万〜360万年前)に生息したサメで、さらに巨大でした。クレトキシリナはそれよりも古い白亜紀の捕食者です。

Q5. なぜ絶滅したのですか?

環境変化や他の捕食者との競合が影響したと考えられています。白亜紀末の生態系変動が大きな要因とされています。

参考文献・出典

-

jPaleoDB(日本古生物標本横断データベース)

※日本国内(和歌山県など)で発見されたクレトキシリナ類の標本情報が検索できます。 - Shimada, K. (1997). “Paleoecological relationships of the late Cretaceous lamniform shark, Cretoxyrhina mantelli”. Journal of Paleontology.