概要

深海サメは、おおむね水深200m以深の暗く冷たい環境に適応したグループです。低代謝・発光器・鋭敏な感覚器・独特の体型など、深海ならではの形質を示します。中層回遊型から大陸斜面の底生型まで多様です。

深海ならではの特徴

- 省エネ設計:ゆっくりした遊泳と低代謝でエネルギー消費を抑制。

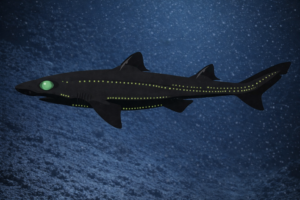

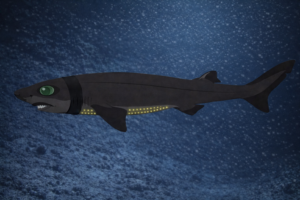

- 発光・感覚:発光器や電気受容で、探索・捕食・コミュニケーションに適応。

- 長寿・低繁殖:成熟が遅く産仔数が少ない傾向があり、資源回復に時間を要する。

代表種ガイド

- ラブカ:原始的な形態と襟状の鰓が特徴。待ち伏せ型捕食者。

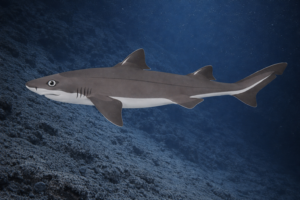

- オオワニザメ:六対の鰓裂をもつ上位捕食者。夜間に浅所へ回遊。

- ダルマザメ:円形の“かじり痕”で知られる外洋中層の小型サメ。

- アイザメ:世界の深海に広く分布する底生性のサメ。

- シロカグラ:大きな目・6対の鰓孔・1基の背鰭など独特の形態。

- ヘラツノザメ:発光器を持ち、小型魚・甲殻類を捕食。

- ナヌカザメ:膨らむ防御行動で知られる日本近海の種。

- ノコギリザメ:ノコギリ状の吻で底生無脊椎を探って捕食。

観察と保全

漁業の混獲で記録されることが多く、資源評価が難しいグループです。成熟が遅く繁殖力が低いため、持続可能な管理とモニタリングが重要です。