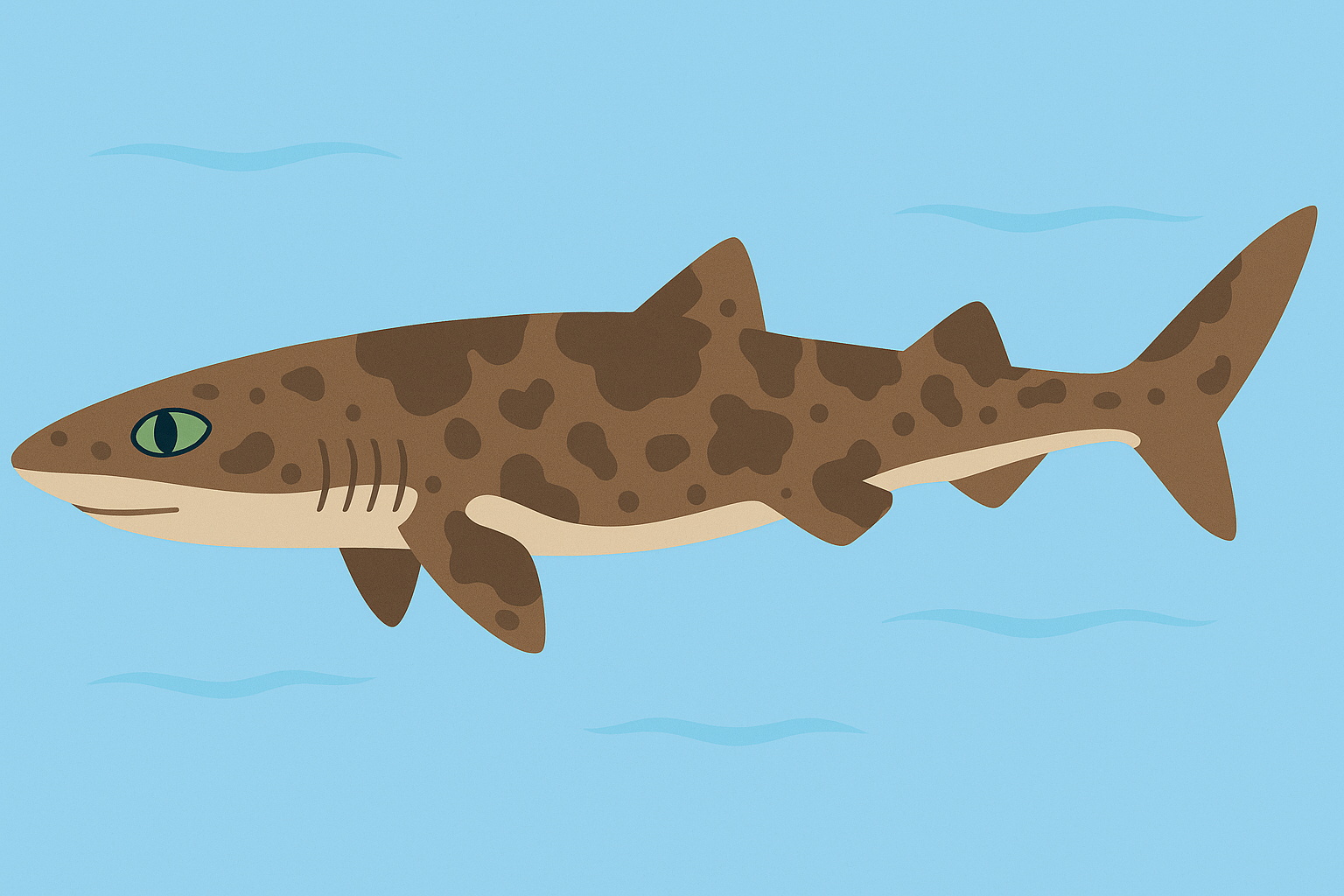

ナヌカザメ(Blotchy Swellshark)図鑑

危険を感じると海水を飲んで体を膨らませる、ユニークな「風船サメ」。名前の由来は「陸上でも七日間生きる」という生命力の強さから。

基本情報

| 和名 | ナヌカザメ(七日鮫) |

|---|---|

| 英名 | Blotchy Swellshark / Japanese Swellshark |

| 学名 | Cephaloscyllium umbratile |

| 分類 | メジロザメ目 トラザメ科 ナヌカザメ属 |

| 体長 | 1〜1.3m |

| 体重 | 8〜12kg |

| 生息域 | 大陸棚〜斜面の岩礁底、水深100〜400m付近 |

| 分布 | 日本近海(太平洋側、特に本州中部〜九州周辺で多く記録)、東シナ海 |

| IUCNレッドリスト | 低危険(LC) |

| 危険度 | ★☆☆☆☆(1:人に危険性はほとんどない) |

形態

ナヌカザメはトラザメ科の仲間で、体はずんぐりとしてやや太めです。背は灰褐色で、不規則な暗色斑が散らばっており、英名の「Blotchy(しみ状の模様)」の由来になっています。

- 最大の特徴:防御行動として体を大きく膨らませることができる点です。口から水や空気を飲み込んで体を風船のように膨らませ、岩の隙間に体を固定したり、捕食者を驚かせたりします。英名の「Swellshark(膨らむサメ)」もここから来ています。

- 目:猫のような細長い瞳孔を持ちます。

生態

活動パターン

夜行性で、日中は岩の隙間や洞窟に身を潜め、夜になると活動して獲物を探します。

食性

底生性で、甲殻類(エビ、カニ)、頭足類(イカ、タコ)、小魚などを捕食。強靭な顎と歯で硬い殻を砕くこともできます。

防御行動

危険を感じると海水を飲み込んで胃を膨らませ、体をUの字に曲げて自分の尾びれを噛むような姿勢をとることがあります。これにより体を大きく見せ、敵に飲み込まれにくくしたり、岩の隙間で膨らんで引き出されないようにします。

繁殖

卵生。海底の岩や海藻に卵鞘を産み付けます。卵鞘はクリーム色で角ばった形をしており、通称「マーメイドの財布」と呼ばれます。

人との関わり・危険性

ナヌカザメは人に危険を及ぼすことはありません。沿岸の深場でも見られるため、底曳網や延縄で漁獲されることがありますが、漁業上の重要性は高くありません。一部地域で食用にされますが、一般流通はほとんどありません。

一方で、水族館ではそのユニークな姿と膨らむ防御行動から展示されることがあり、来館者に人気のあるサメです。

トリビア

- 名前の由来:「ナヌカザメ(七日鮫)」は、水から上げても7日間生きているという言い伝え(生命力の強さ)に由来するといわれています。

- 観察のしやすさ:日本近海に生息しているため、日本の水族館や研究対象として扱われる機会が比較的多いサメです。

まとめ

ナヌカザメは、日本近海に生息する中型の底生性サメで、体を大きく膨らませるユニークな防御行動が特徴です。夜行性で底生動物を捕食し、普段はおとなしく人に危険はありません。「七日生きる」という名前の通り、タフな生命力を持つサメです。

FAQ(よくある質問)

Q1. ナヌカザメは人を襲いますか?

いいえ。人に危険を及ぼすことはなく、大人しい性格です。

Q2. 体を膨らませるのはなぜですか?

外敵に襲われたときに体を大きくして飲み込まれにくくするため、または岩の隙間で体を固定して引き出されないようにするためです。

Q3. どのくらいの深さに生息していますか?

主に水深100〜400mの大陸棚や斜面の岩礁底に生息しています。

Q4. 名前の「ナヌカ」の由来は?

捕獲してから水なしでも7日間(ナヌカ=七日)生きていたという言い伝えから名付けられたといわれています。

Q5. 絶滅の心配はありますか?

IUCNでは「低危険(LC)」に指定されています。現時点で絶滅のリスクは低いですが、混獲による影響は注意が必要です。