ノコギリザメ(Japanese Sawshark)図鑑

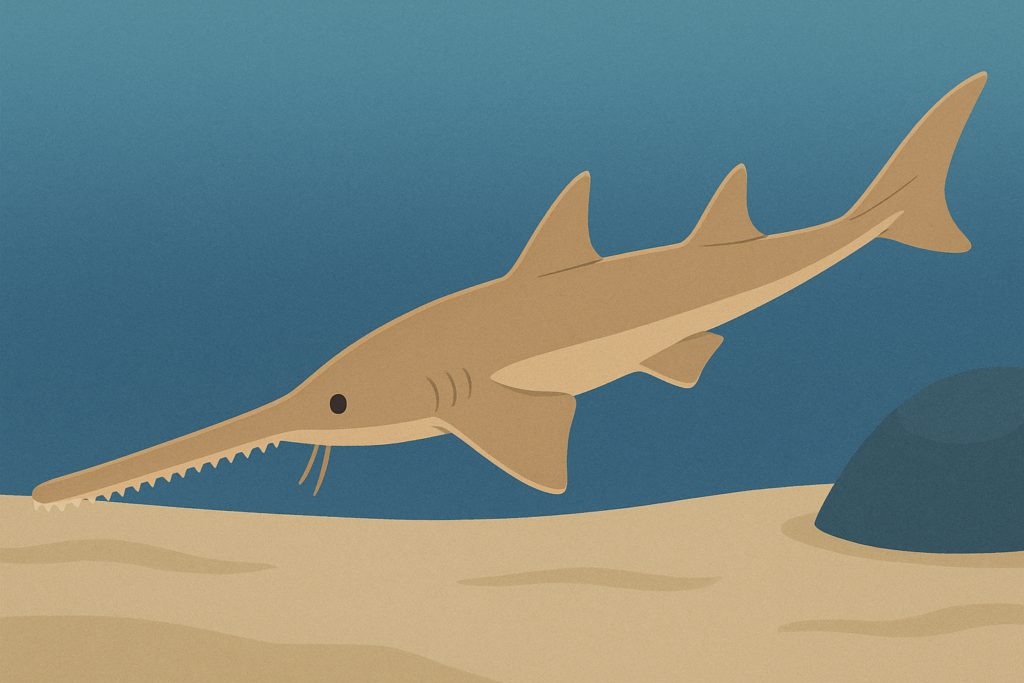

長い「ノコギリ」のような吻を持つサメ。よく似た「ノコギリエイ」とは全く別の生き物です。その見分け方と生態を解説します。

基本情報

| 和名 | ノコギリザメ |

|---|---|

| 英名 | Japanese Sawshark |

| 学名 | Pristiophorus japonicus |

| 分類 | ノコギリザメ目 ノコギリザメ科 ノコギリザメ属 |

| 体長 | 1.0〜1.5m |

| 生息域 | 大陸棚〜斜面の砂泥底(水深50〜800m) |

| 分布 | 北西太平洋(日本近海、朝鮮半島、中国、台湾など) |

| IUCNレッドリスト | 低懸念(LC) |

| 危険度 | ★★☆☆☆(2:吻の歯で怪我をする可能性あり) |

形態

最大の特徴は、頭の先端が長く伸びて平らになり、両側に鋭い歯が並んで「ノコギリ」のようになっていることです。

- ヒゲ:ノコギリ状の吻の中央付近に、長いヒゲが1対(2本)生えています。これは感覚器官で、海底の獲物を探すのに使います。

- エラ:サメの仲間なので、鰓孔(エラの穴)は体の側面にあります。

- 歯:吻の歯は大小が交互に並んでいます。口の中の歯は小さく、硬いものを噛み砕くのに適しています。

生態

食性

底生性で、砂泥底に潜む小魚、甲殻類(エビ・カニ)、イカなどを捕食します。長い吻を使って砂を掘り返したり、ヒゲで獲物を探知したり、吻を振り回して獲物を気絶させたりして捕らえます。

生息環境

沿岸から深海(水深800m付近)まで幅広く生息しますが、基本的には海底付近で生活しています。

繁殖

胎生(卵胎生)。一度に10匹前後の仔サメを産みます。胎内の仔サメは、母親の体を傷つけないよう、吻の歯が膜で覆われたり、内側に折り畳まれたりした状態で成長し、生まれてから歯が立ち上がります。

人との関わり・危険性

おとなしい性格で、人を襲うことはありません。ただし、網にかかった個体などを扱う際に、激しく暴れて吻のノコギリで怪我を負わせることがあるため、取り扱いには注意が必要です。

底引き網漁などで漁獲され、食用にされます。肉は上質で美味しく、かまぼこ等の練り製品の原料になるほか、刺身や煮付けとしても食べられます。特に肝臓は美味とされます。

トリビア

-

ノコギリエイとの違い:

見た目がそっくりな「ノコギリエイ」はエイの仲間です。

- ノコギリザメ:エラが横にある。吻にヒゲがある。最大1.5m程度。

- ノコギリエイ:エラが下(腹側)にある。ヒゲがない。最大7mにもなる。

- 分布:「Japanese Sawshark」の英名の通り、日本近海が主要な生息地の一つです。

まとめ

ノコギリザメは、ユニークな吻とヒゲを持つ、日本近海を代表する底生サメです。ノコギリエイと間違われやすいですが、ヒゲの有無やエラの位置で見分けられます。美味しいサメとしても知られ、私たちの食文化とも関わりがあります。

FAQ(よくある質問)

Q1. ノコギリエイとの違いは?

最大の違いは「エラの位置」と「ヒゲ」です。ノコギリザメはエラが体の横にあり、吻に長いヒゲがあります。ノコギリエイはエラが体の下(腹側)にあり、ヒゲがありません。

Q2. 人に危険ですか?

襲ってくることはありませんが、吻のノコギリは鋭利なため、触ったり釣り上げたりした際に暴れて怪我をする危険があります。

Q3. 食べられますか?

はい。肉は上質でクセがなく、非常に美味しいとされます。練り製品のほか、刺身や煮付けでも食べられます。

Q4. どこで見られますか?

日本近海を含む北西太平洋の海底(水深50m〜)に生息しています。水族館で展示されることもあります。