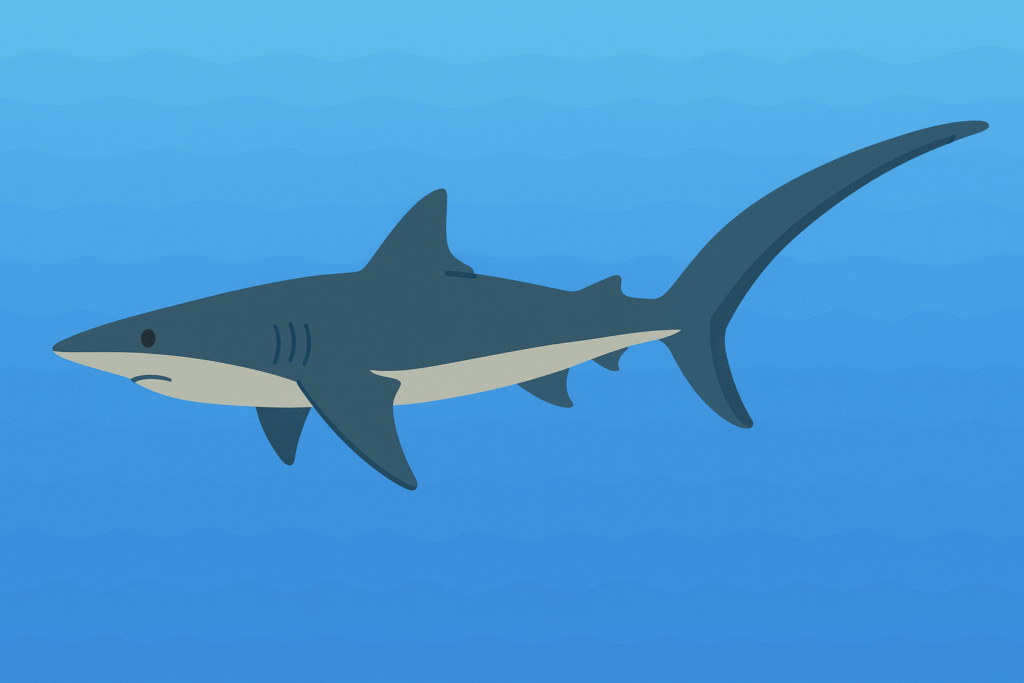

オナガザメ(Common Thresher)図鑑

体長と同じ長さの「尾びれ」を持つサメ。その長い尾を鞭のように振り回し、魚の群れを一網打尽にする狩りの名手です。

基本情報

| 和名 | オナガザメ(マオナガ) |

|---|---|

| 英名 | Common Thresher |

| 学名 | Alopias vulpinus |

| 分類 | ネズミザメ目 オナガザメ科 オナガザメ属 |

| 体長 | 3〜5m(最大で6m近くに達する個体も) |

| 体重 | 230〜500kg |

| 生息域 | 温帯外洋〜沿岸(水深0〜500mを行き来) |

| 分布 | 世界中の温帯海域(北太平洋、北大西洋、地中海など広域) |

| IUCNレッドリスト | 危急(VU) |

| 危険度 | ★★☆☆☆(2:人を襲う可能性は低いが、大型で注意は必要) |

形態

オナガザメは、尾鰭(おびれ)の上葉が体長と同じほど長く伸びる独特の形態を持つサメです。

- 体型:全体として細長い体型で、背は青灰色〜青褐色、腹は白色です。

- 頭部:大きな目と尖った吻を持ち、流線型の体は高速遊泳に適しています。

- 尾鰭:長大な尾鰭は「武器」として使われると同時に、推進力を補助する役割も果たします。

生態

食性:尾びれを使った狩り

ニシン、イワシ、サバなど群れを作る小型魚を主に捕食します。最大の特徴は、長い尾鰭を鞭(ムチ)のようにしならせて魚群を叩き(スラッピング)、衝撃波で気絶させてから捕食する狩りのスタイルです。イカや甲殻類を食べることもあります。

行動

外洋性ですが沿岸にも近づくことがあり、単独行動が多い一方で魚群を追って回遊します。

回遊

季節的な移動を行い、水温15〜20℃の海域を好んで出現します。

繁殖

卵食仔胎生。胎内で孵化した仔ザメが未受精卵を食べて成長します。出産数は2〜4匹と少なく、繁殖力は低いです。

寿命

20年以上と考えられています。

人との関わり・危険性

オナガザメは基本的に人を襲うことはなく、危険性は低いサメです。ただし尾鰭を振るう動作は非常に強力で、釣り上げられた際やダイビングの際には注意が必要です。

一方で、延縄漁などで混獲されやすいため、資源状態は悪化しています。肉やヒレの利用、スポーツフィッシングの対象としても人気があることから、乱獲の影響を受けやすく、IUCNでは「危急(VU)」に指定されています。

トリビア

- 名前の由来:「オナガ(尾長)」の通り、体長級に長い尾鰭が特徴的。

- 3種の仲間:オナガザメ属(Alopias)には3種(オナガザメ、ニタリ、ハチワレ)が知られ、いずれも長い尾鰭を持っています。

- スポーツフィッシング人気種:強い引きとジャンプで知られ、釣り人に人気がある対象魚です。

まとめ

オナガザメは、体長と同じほど長い尾鰭を持ち、その尾を武器として狩りをするユニークな外洋性サメです。人に危険性は低いものの、漁業による混獲や乱獲で個体数は減少しており、資源管理と保護が求められています。

FAQ(よくある質問)

Q1. オナガザメは人を襲いますか?

いいえ。人に対して積極的に襲うことはありません。ただし尾鰭の一撃は非常に強力で、不用意に近づくのは危険です。

Q2. 尾鰭は何のために長いのですか?

主に狩りの武器として使われます。魚群を叩いて気絶させ、その隙に捕食します。

Q3. どのくらい大きくなりますか?

平均で3〜5m、最大で6m近くに達することがあります(尾鰭を含む)。

Q4. どこで見られますか?

世界の温帯海域に広く分布。日本近海でも漁獲や目撃例があります。

Q5. 絶滅の心配はありますか?

はい。延縄漁での混獲や乱獲により個体数が減少しており、IUCNでは「危急(VU)」に指定されています。