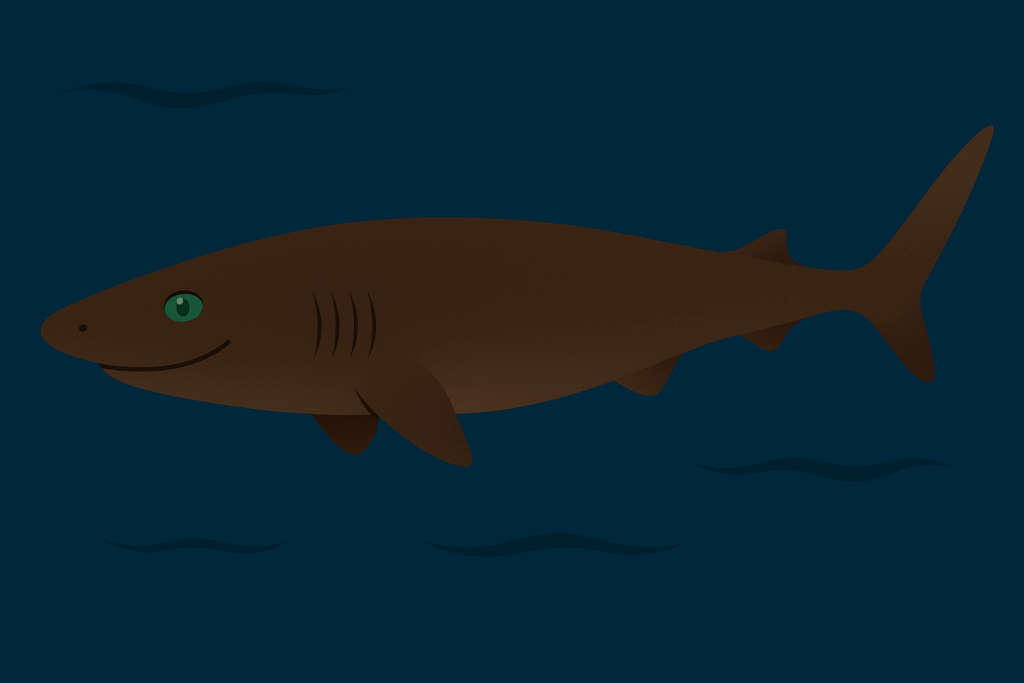

カグラザメ(Bluntnose Sixgill Shark)図鑑

「6対のエラ」を持つ、古代の姿を残す深海ザメ。最大6mに達する深海の頂点捕食者でありながら、謎に包まれた生態を解説します。

基本情報

| 和名 | カグラザメ(神楽鮫) |

|---|---|

| 英名 | Bluntnose Sixgill Shark |

| 学名 | Hexanchus griseus |

| 分類 | カグラザメ目 カグラザメ科 カグラザメ属 |

| 体長 | 最大6m(通常は3〜5m程度) |

| 体重 | 200〜210kg(大型個体はさらに重くなる) |

| 生息域 | 温帯域の深海(水深2,000mまで記録あり) |

| 分布 | 日本を含む世界各地の深海に散在 |

| IUCNレッドリスト | 低懸念(LC) |

| 危険度 | ★☆☆☆☆(1:人に危険性はほぼない) |

形態

カグラザメは「古代の姿を残す深海ザメ」として知られています。

- 鰓裂(えら):通常のサメが5対であるのに対し、6対の鰓裂を持つのが最大の特徴です。

- 体色:背側は灰色または褐色で、オリーブがかった色合いを帯びることもあります。腹側は淡色で、深海環境に適した保護色となっています。

- 体型:がっしりとした胴体と鈍い吻(鼻先)を持ち、太い尾で力強く泳ぎます。背びれは体の後方に1つだけあります。

- 歯:下顎にはのこぎり状(櫛状)の鋭い歯が並び、硬い獲物を噛み砕くことができます。

生態

捕食

サメを含む魚類全般、甲殻類、頭足類、貝類、さらには小型の海棲哺乳類(アザラシなど)まで捕食する、深海における上位捕食者です。

行動

昼間は深場に潜んでいますが、夜間に浅場へ上がってくる「日周鉛直移動」を行うことがあります。比較的沿岸に近い深場でも記録されます。

繁殖

胎生(卵胎生)。数十匹(多いときは100匹近く)の仔ザメを産むことができます。出産は深場で行われると考えられています。

寿命

50年以上と推定される長寿なサメです。

人との関わり・危険性

カグラザメは深海に生息するため、遊泳中の人との接触はほとんどありません。積極的に人を襲うことはなく、ダイバーが深場で遭遇しても危険は少ないとされています。

漁業では底延縄や底曳き網で混獲されることがあります。釣り上げられた個体が船上で暴れると、鋭い歯で事故が起きる可能性があるため注意が必要です。一部の地域では肉や肝油が利用されますが、商業価値は低めです。

トリビア

- 名前の由来:「カグラザメ」は「神楽鮫」と書き、その古代的で神秘的な姿、あるいは神楽を舞うような泳ぎから命名されたと言われます。

- 古代の姿を残す種:ジュラ紀から続く原始的な特徴(6対のエラ、背びれが1つ)を保持しており、「生きた化石」として進化史研究において重要な位置を占めます。(→同じく古代的なラブカはこちら)

- 展示記録:深海性のため飼育は非常に難しいですが、日本では「アクアワールド大洗(2015年)」や「沼津港深海水族館(2013年)」などで、過去に短期間展示された貴重な実績があります。

まとめ

カグラザメは、6対の鰓裂を持つ古代的な深海ザメで、深海生態系の頂点捕食者です。人に危険を及ぼすことはほぼなく、研究や漁業でまれに接触する程度。謎の多い深海の世界を象徴する存在といえます。

FAQ(よくある質問)

Q1. カグラザメは人を襲いますか?

いいえ。深海に生息しており、人を襲うことはありません。ただし釣り上げ時に噛まれる事故には注意が必要です。

Q2. どこで見られますか?

日本近海(駿河湾、相模湾など)を含む世界中の温帯深海域に生息しています。

Q3. どんなものを食べますか?

魚類、甲殻類、頭足類、貝類、時に海棲哺乳類など幅広く捕食します。

Q4. 水族館で見られますか?

飼育は非常に難しいですが、日本の「沼津港深海水族館」や「アクアワールド大洗」で過去に短期間展示された例があります。

Q5. 絶滅の心配はありますか?

IUCNでは「低懸念(LC)」とされていますが、深海漁業による混獲が局所的に影響を与えている可能性があります。

🦈 管理人の「サメ愛」メモ:息子との会話

息子にこのサメを見せたとき、第一声が「カグラってなに?お祭り?」でした。

「神楽(神様に捧げる踊り)」という渋すぎる名前の由来を教えてもピンと来ていませんでしたが(笑)。

深海サメといえば「怖い顔」が多い中、カグラザメはどこか「ぼんやりした優しい顔」をしていて、息子も「目が大きくてちょっとかわいいかも」とお気に入りの様子。

でも、実は6mを超える巨体で、古代から姿を変えていない「生きた化石」なんですよね。

そのギャップも含めて、深海の主のような不思議な魅力を感じるサメです。