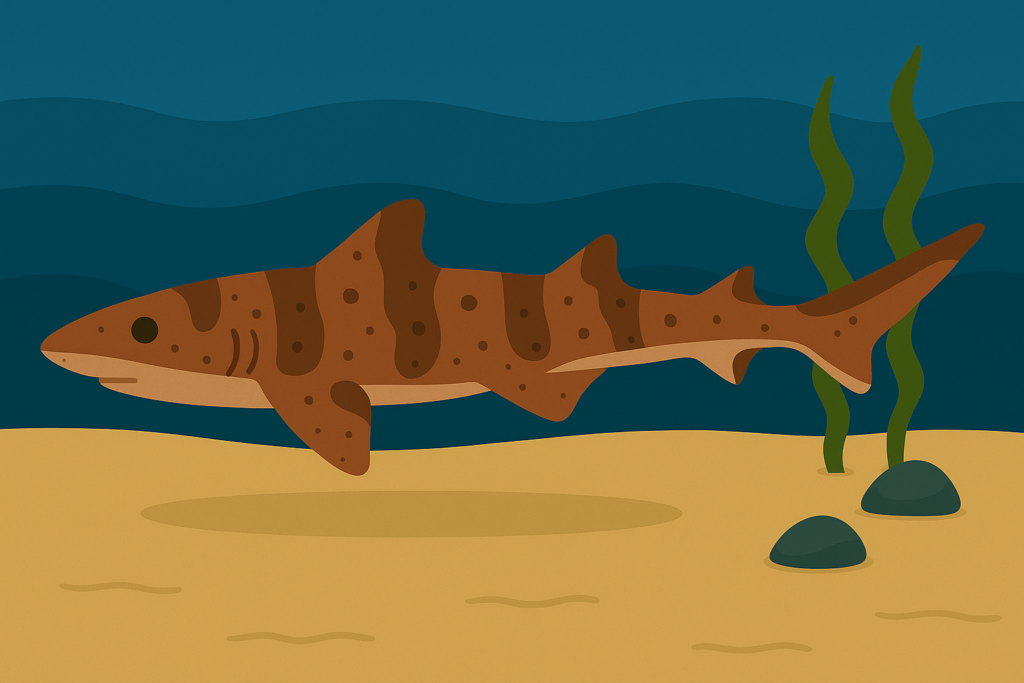

ドチザメ(Banded Houndshark)図鑑

日本の海で最も出会いやすい、おとなしいサメ。独特の縞模様(バンド)と、人に懐くこともある温和な性格で知られます。

基本情報

| 和名 | ドチザメ(奴智鮫) |

|---|---|

| 英名 | Banded Houndshark |

| 学名 | Triakis scyllium |

| 分類 | メジロザメ目 ドチザメ科 ドチザメ属 |

| 体長 | 1〜1.5m |

| 体重 | 8〜15kg |

| 生息域 | 沿岸の岩礁・藻場、水深10〜200m程度 |

| 分布 | 日本沿岸の温帯域(北海道南部〜九州沿岸まで広く分布)、朝鮮半島、中国沿岸 |

| IUCNレッドリスト | 低懸念(LC) |

| 危険度 | ★☆☆☆☆(1:人に危険性はほとんどない) |

形態

ドチザメは中型のサメで、体はやや細長く、吻は丸みを帯びています。全体的に穏やかな印象を与える顔つきです。

- 模様:体色は灰褐色〜茶褐色で、最大の特徴は体に走る暗色の縞模様(バンド)と黒い斑点です。この模様は幼魚の頃はくっきりしていますが、成長するにつれて薄くなり、成魚では不明瞭になることが多いです。

- ヒレ:背びれは2基あり、尾びれは比較的大きく、沿岸での遊泳に適した形をしています。

生態

行動

底生性が強く、昼間は海底近くをゆっくり泳いだり、岩礁や藻場の陰で休んでいることが多いです。沿岸性が強く、特定の海域に定住する傾向があります。

食性

主に底生の甲殻類(エビ・カニ)、貝類、ゴカイ類、小型魚を捕食します。強靭な顎と臼歯状の歯で、硬い殻も噛み砕くことができます。

繁殖

胎生(卵黄依存型)。交尾後、数か月の妊娠期間を経て10〜20匹の仔ザメを産みます。仔ザメは生まれた時から20cm程度で、浅瀬で成長します。

人との関わり・危険性

ドチザメは人に危害を加えることはなく、非常に大人しい性格で知られています。ダイバーが近づいても逃げないことが多く、水族館のタッチプールなどでもふれあい体験によく起用されます。

一部地域では重要な漁獲対象であり、食用にされます。アンモニア臭が少なく身が柔らかいため、煮付け、湯引き(酢味噌和え)、フライ、練り製品(かまぼこ)の材料として利用され、地方の食文化に根づいています。

トリビア

- 名前の由来:「ドチ」の語源は諸説あり、「愚鈍(動きが遅い)」を意味する古語「ドチ」から来た説や、「土地(ドチ)に根づいたサメ」という説などがあります。

- 似ているサメ:同じ場所に生息するホシザメと混同されやすいですが、ホシザメは「白い星のような点」があるのに対し、ドチザメは「暗い帯模様」があることで見分けられます。

- 人懐っこい?:千葉県の波左間海中公園などでは、餌付けされた野生のドチザメの大群と一緒に泳げるダイビングスポットがあり、「人に懐くサメ」として世界的に有名です。

まとめ

ドチザメは、日本の海を代表する癒やし系のサメです。独特の縞模様と愛嬌のある顔つき、そして温和な性格で、ダイバーや水族館の人気者です。美味しく食べられるサメとしても、私たちの生活と深く関わっています。

関連

FAQ(よくある質問)

Q1. ドチザメは人を襲いますか?

いいえ。非常におとなしいサメで、人を襲うことはありません。

Q2. どこで見られますか?

日本沿岸に広く分布しており、特に本州中部〜九州沿岸でよく観察されます。ダイビングスポットでも出会う機会があります。

Q3. 幼魚の縞模様はいつ消えますか?

成長とともに徐々に薄くなり、成魚になると不明瞭になる個体が多いですが、完全に消えないこともあります。

Q4. 食用にされますか?

はい。一部の地域では煮付け、フライ、湯引き(刺身)、かまぼこの材料として利用され、美味とされています。

Q5. 絶滅の心配はありますか?

IUCNでは「低懸念(LC)」とされており、現時点で絶滅の心配は少ないですが、沿岸漁業の影響には注意が必要です。