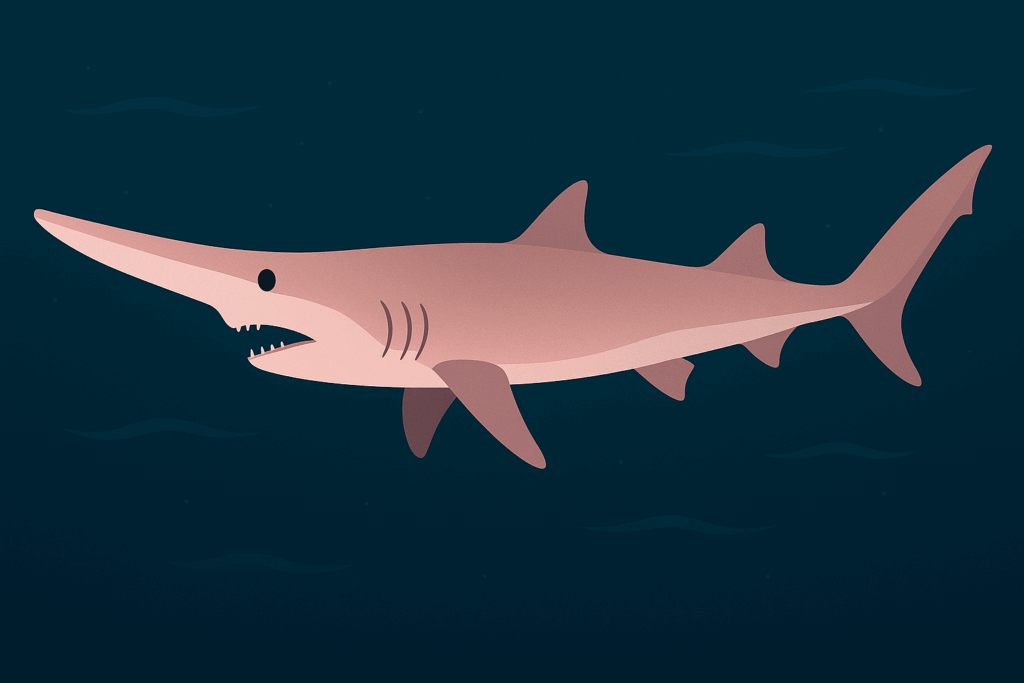

ミツクリザメ|Mitsukurina owstoni(Goblin Shark)

極端な顎の前突と長い“へら状の吻”で知られる深海の捕食者。世界の温帯〜亜熱帯の深場に散在し、人間との遭遇はまれ。

基本情報

- 和名

- ミツクリザメ

- 英名

- Goblin Shark

- 学名

- Mitsukurina owstoni

- 分類

- ネズミザメ目 ミツクリザメ科 ミツクリザメ属

- 体長

- 平均 3〜4 m 前後(大型個体の記録 5.4 m 以上の報告)

- 体重

- 個体差大(例:3.8 m 個体で約 210 kg/妊娠個体はさらに重い)

- 生息域

- 外洋の上部大陸斜面・海底峡谷・海山などの深場(概ね 100–1,200 m、近年は 2,000 m でも観察)

- 分布

- 世界中の温帯〜亜熱帯の深海に散発的(日本では東京湾・相模湾・駿河湾など)

- 好適水温

- 目安 3.8–13.7 ℃(平均 8.3 ℃・推定モデル)

- IUCN

- LC(低懸念)※2017 評価、2025-1 でも LC 表示

- 危険度

- ★☆☆☆☆(1:人間に対して実質無害/深海性で遭遇稀)

形態

扁平で長い“へら状の吻”と、半透明がかったピンク〜灰色の体色が特徴。体色は皮下の血管が透けるためで、死亡後は褐色〜灰色に退色する。背鰭は小さく丸い。

顎の前突能力が極端で、上下顎が一気に前方へ飛び出す。顎の最大速度は約 3.14 m/s、前突距離は多くのサメの 2.1〜9.5 倍に相当。獲物の吸い込み(ラムフィーディング)と組み合わせて捕食する。

生態・食性

底層〜中層の硬骨魚類、イカ類、甲殻類などを捕食。電気受容器(ロレンチーニ器官)が吻部に密集し、暗い深海でも獲物の微弱電位を探知して狩る。

行動

体は柔らかく鰭も小さめで、遊泳は緩慢と考えられる。主にベンソペラジック(海底近く)域で活動。長距離回遊というより、深場での点在的分布が示唆される。記録が少なく詳細は不明。

繁殖

胎生(卵食性を伴う可能性)と推定。2023 年、台湾で妊娠個体(胎仔 6)が漁獲により報告され、繁殖情報が補強された。出生サイズの推定は約 82 cm。成熟年齢は雄で約 16 歳、寿命は最大 60 年との推定もある。

人との関わり・危険性

深海性で遭遇が極めて稀。サメ咬傷統計でもほぼ関与しない。混獲(延縄・底引き)が主なリスクで商業価値は低い。IUCN は広域分布・混獲頻度の低さから LC とするが、知見の乏しさは課題。

トリビア

- 命名の由来:属名 Mitsukurina は日本の動物学者・箕作佳吉、種小名 owstoni は収集者 Alan Owston に献名。初記載は 1898 年(ジョーダン)。

- “生きた化石” 的特徴:ネズミザメ目の中でも原始的形質を保持し、独特の顎機構と長い吻は深海適応の象徴。

- 深度更新:近年の映像で 2,000 m 付近の成体遊泳が確認され、従来想定より深いレンジが示唆。

まとめ

ミツクリザメは、極端な顎前突と長い吻を持つ深海の捕食者。世界的に散在し、低温・深場の環境に適応している。人間に対しては無害だが、混獲と情報不足が保全上の懸念。深海生態の“空白”を埋める重要な研究対象でもある。

FAQ(よくある質問)

ミツクリザメはどこで見られますか?

大陸斜面や海底峡谷などの深場(100–1,200 m 以上)に生息。日本では東京湾・相模湾・駿河湾などで記録はあるが、基本は研究・漁業の偶発的記録が中心。

人を襲いますか?

いいえ。深海性で遭遇自体が稀、かつ人への攻撃性は知られていない。統計上も関与はほぼゼロと考えられる。

どれくらい大きくなりますか?

多くは 3–4 m。大型報告では 5.4 m 以上。体重は個体差が大きく、数百 kg 級の記録がある。

飼育できますか?

現実的ではない。深海性で低温・加圧環境が必要。長期飼育の公開例はなく、標本展示が中心。

保護状況は?

IUCN は LC(低懸念)。ただし混獲と知見不足が懸念され、モニタリングは必要。

ミツクリザメを好きな色で塗ってみよう!

ミツクリザメの塗り絵をダウンロード(無料)参考文献・出典

- IUCN Red List of Threatened Species

- FishBase

- FAO Fisheries & Aquaculture

- 各種学術・標本記録(繁殖・深度等の報告)