サメは「人を食べる生き物」というイメージを持たれがちですが、実際の食性は 種によって大きく異なります。多くのサメは魚や甲殻類を主食とし、 なかには貝やウニをすりつぶして食べる底生性の種、 さらにはプランクトンを濾過して食べる巨大種もいます。 本記事では、サメの食べ物と狩りのテクニック、そして歯の形のちがいが どのように機能しているのかを詳しく解説します。

サメの食性は大きく3タイプ

- 魚食型:カツオやサバなどの回遊魚、イカ・タコなどを素早く追って捕らえる。 例:ホホジロザメ(若魚)、ヨシキリザメ、アオザメ。

- 底生性型:カニ・エビ・貝・ウニなど、 海底にいる生物を探して食べる。例:ネコザメ、ドチザメ。

- 濾過摂食型:口を大きく開けて海水を吸い込み、プランクトンをこし取る。 例:ジンベイザメ、ウバザメ。

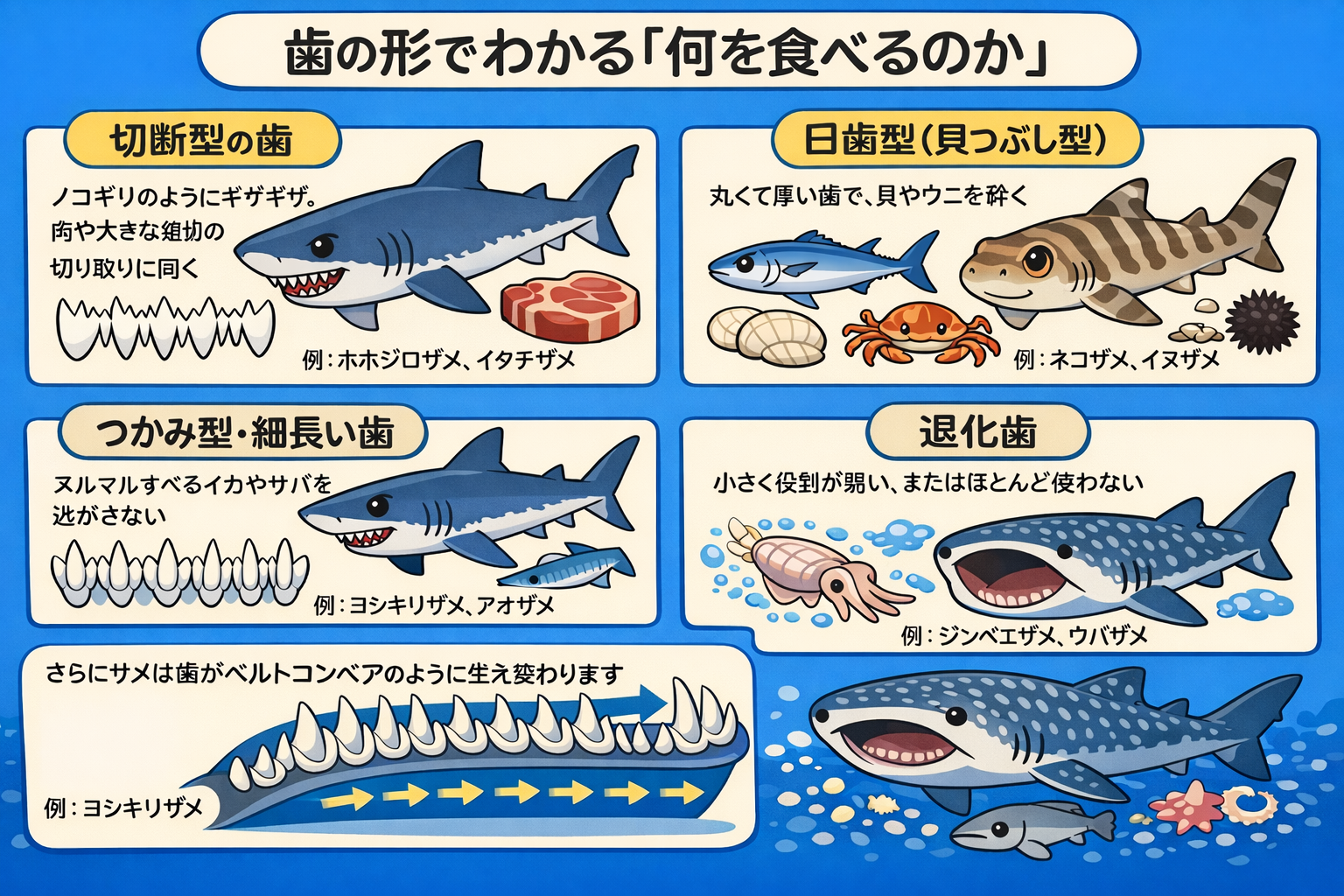

歯の形でわかる「何を食べるのか」

- 切断型の歯:ノコギリのようにギザギザ。肉や大きな魚の切り取りに向く。例:ホホジロザメ、イタチザメ。

- 臼歯型(貝つぶし型):丸くて厚い歯で、貝やウニを砕く。例:ネコザメ、イヌザメ。

- つかみ型・細長い歯:ヌルヌルすべるイカやサバを逃がさない。例:ヨシキリザメ、アオザメ。

- 退化歯:小さく役割が弱い、またはほとんど使わない。例:ジンベイザメ、ウバザメ。

さらにサメは歯がベルトコンベアのように生え変わります。前列の歯が欠けても、すぐに後列から新しい歯が押し出され、 種によっては数週間単位で入れ替わります。硬い獲物をかむサメにとって非常に有利な仕組みです。

狩りのテクニック:五感と環境の利用

- 視覚:明暗やコントラストに敏感。水面のシルエットを遠くからとらえる。

- 嗅覚:血やアミノ酸を超低濃度で感知。

- 側線:水流や振動を感じ、魚群の動きをとらえる。

- ロレンチーニ器官(電気受容):生物の微弱な電流を感知し、砂に隠れたエイやタコも見つける。

戦術例:待ち伏せ型(ドチザメ、オオセ)/突進型(アオザメ、ホホジロザメ)/ 群れ狩り(小〜中型サメの協調捕食)など。

種別ごとの食性と特徴(図鑑リンク付き)

- イタチザメ:雑食で有名。カメ・魚・貝・海鳥まで食べる。 歯は幅広く、堅いものを切断しやすい。

- ホホジロザメ:若い個体は魚中心、成長するとアシカなど 哺乳類も。脂肪分を効率よく取り込み、エネルギー源とする。

- アオザメ:最高速のサメ。回遊魚をターゲットに 突進型の狩りを行う。

- ネコザメ:臼歯で貝やウニを砕く。 夜行性で海底を探索する。

- メジロザメ類(例:オオメジロザメ): 多様な魚を食べる中型サメ。沿岸域での遭遇が比較的多い。

- ジンベイザメ:世界最大の魚類。 濾過摂食でプランクトンを効率的に集める。

- ウバザメ:ゆっくり泳ぎながらプランクトンを濾過。 歯は小さく役割が限定的。

環境や成長で変わる食性

- 季節変化:回遊魚が豊富な夏は魚中心、冬は底生生物が増えることも。

- 幼魚と成魚:ホホジロザメは幼魚期に魚中心、成長すると哺乳類を狙う。

- 沿岸と外洋:沿岸では底生性の餌、外洋では魚群やイカを追う傾向。

「人を食べる」は例外的

多くの事故はサーファーのボード姿をアシカと誤認した「一口テスト」です。味や硬さが違うと離れることが多く、 食性の中心が人ではないことを示しています。

食物網での役割

サメは海の上位捕食者として、生態系の健全性を支える重要な存在です。弱った個体を捕食して魚群を健康に保ち、 多様性を維持します。プランクトン食の大型種は広域回遊により栄養塩の循環にも寄与します。

観察と安全のヒント

- 魚市場や河口・港の近くは餌が集まりやすく、サメの行動が活発化。遊泳は注意。

- 早朝・夕暮れは捕食が活発。サーフィンや素潜りは避ける。

- 撒き餌はサメの行動を変えるため、観察時は漁業活動の近くを避ける。

関連リンク

参考文献・出典

- Smithsonian Ocean Portal – Sharks & Rays

https://ocean.si.edu/ocean-life/sharks-rays - FishBase – Sharks(検索ページから各種データへ)

https://www.fishbase.se/search.php - Shark Trust – Biology & Conservation

https://www.sharktrust.org/ - International Shark Attack File (ISAF), Florida Museum

https://www.floridamuseum.ufl.edu/shark-attacks/